로스트미디어, 그리고 잊혀질 권리

잊혀질 권리라는 말이 있다. 2014년, 유럽사법재판소가 내린 판결로 인해 유명해진 단어다. 대한민국에서는 이에 대한 법적 정의가 없지만 '온라인 상에 노출되고 있는 자신의 개인정보를 삭제요청 할 수 있는 권리' 정도로 간단하게 정의 내릴 수 있다.

해외에서는 더 오래되었지만, 한국에서는 2023년 말부터 인터넷 커뮤니티 등지에서 로스트미디어라는 개념이 유명해졌다. 분명 보고 즐겼던 기억이 있지만 어느새 사라진 영화, 음악, 게임, 애니메이션 등을 일컫는 말이다. 그리고 더 크게는 그것들을 찾아가는 행위 자체를 포함하는 개념이다.

이는 단순하게 추억을 좇는, 혹은 호기심에서 촉발된 행위를 벗어나 대중문화를 보존하는 아카이빙이라는 의미를 가지게 된다. 대중문화라는 것은 단순한 소비재를 넘어 당대의 사회적 가치관, 분위기, 유행 등을 반영하는 역사적인 의미를 지닌다. 이를 보존한다는 것은 단순히 취향문화를 공유하는 것을 넘어서는 행위이다.

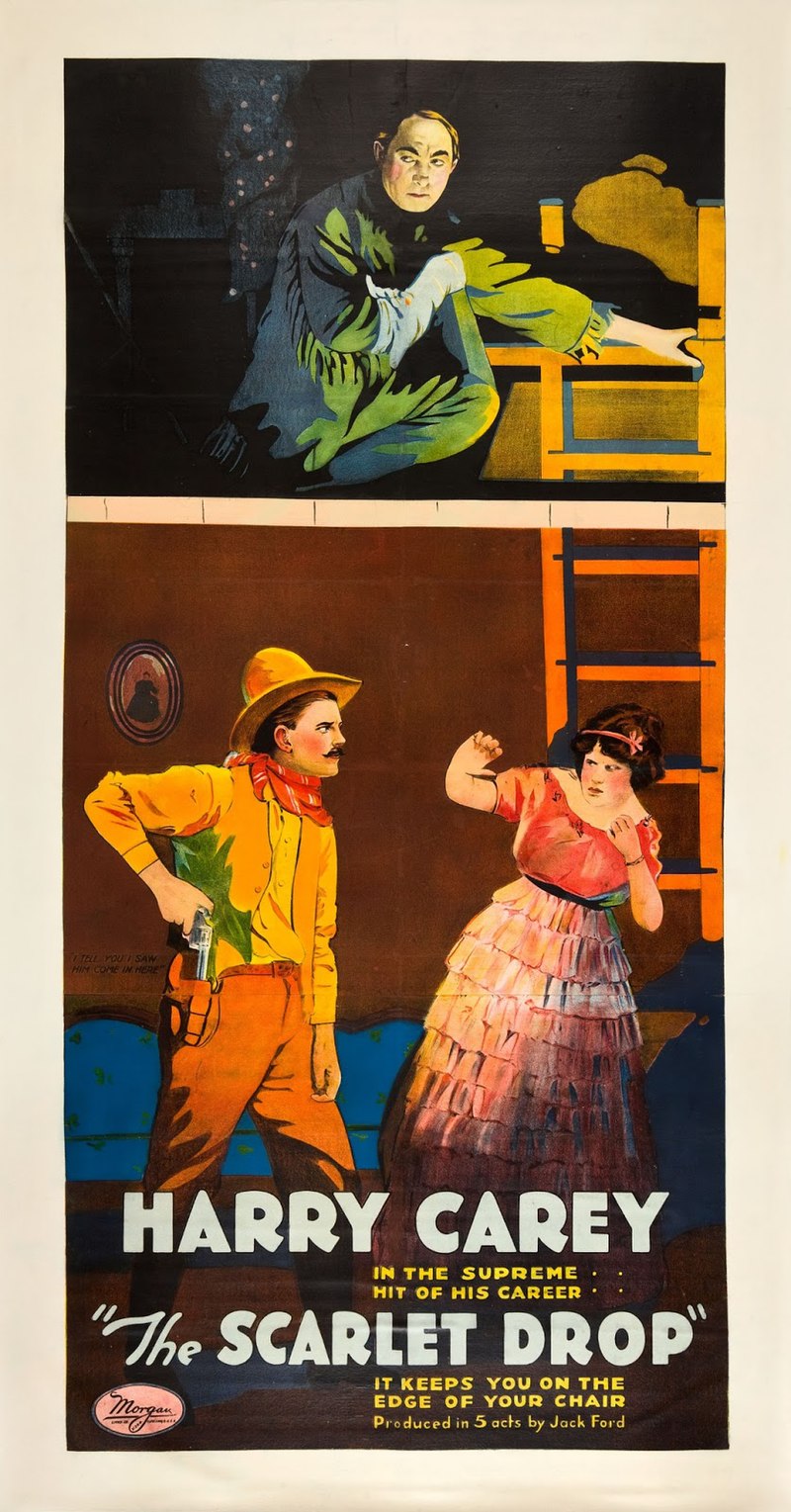

당장 1920~30년대의 할리우드 무성영화는 대중문화의 역사에서 큰 의미를 지니지만, 상당수가 유실되었기에 연구에 한계를 가지고 있다. 특정 시대의 대중문화 자료가 소실된다면, 그 시대를 연구할 중요한 사료가 소멸되는 것이나 마찬가지이다. 이걸 찾아낸다는 것은 소실된 문화적 자산을 회복한다는 의미가 있다.

또한 대중문화의 하위문화(subculture)의 보존에도 큰 의미가 있다. 특정한 소수 커뮤니티가 향유하는 하위문화는 공식적인 문서가 없거나, VHS-CD-DVD로 이어지는 기술적 변화에 따라 사라지거나, 사회적 변화로 인해 없어져갈 위험이 크다. 하위문화의 가장 대표적인 예시인 인디음악을 생각해보자. 2000년대 초, 인디 뮤지션들의 산실이던 밀림닷컴이 사라지면서 그곳에 있던 음악 상당수가 사라졌다. 작년 국내 로스트미디어 계를 휩쓸었던 <오늘을보내>를 찾는 과정이 매우 힘들었던 이유기도 하다.

누군가는 잊혀지고 싶다

하지만 어떤 대중문화는 창작자 스스로가 잊혀지기를 바라는 경우도 있다. 당장 연상호 감독의 초기 애니메이션 2작품은 연상호 감독 본인이 "부끄럽기 때문에 공개하고 싶지 않다."고 한 사례가 있다. 대중문화의 보존이 중요하다고는 하지만, 창작물을 만든 이의 잊혀지고 싶은 권리는 어떻게 할 것인가?

창작자는 여러가지 이유로 자신이 잊혀지기를 원한다. 창작자는 고정된 존재가 아니다. 그들은 시간이 지나면서 성장하고 변화한다. 세월을 겪으며 가치관이 변하고, 그것은 창작물에 온전히 드러난다. 만약 자신이 과거에 내놓은 창작물이 현재의 자신과 맞지 않다고 생각한다면 어떻게 할 것인가. 그리고 본인의 작품이 본인이 의도한 방향과 다른 방향으로 소비되는 경우도 있다. 당장 개구리 페페의 작가가 자신의 캐릭터가 대안우파의 상징격으로 사용되자 캐릭터의 장례식을 진행하며 "페페는 죽었다."고 한 경우가 존재한다. 마지막으로 과거 자신의 작품을 보는 것이 본인에게 크나큰 정신적 고통이 될 수도 있다. 그렇다면 창작자는 자신의 창작물을 지운다.

누군가는 잊고 싶지 않다

하지만 대중문화라는 것은 그리 단순하지 않다. 한번 대중에게 퍼진 것은 쉽게 지울 수 없다. 또한 이미 세상에 공개된 창작물의 경우 이것이 창작자의 소유인지, 대중의 소유인지에 대한 문제가 생긴다. 당연히 법적으로는 창작자의 입장이 더 옳은 판단이긴 하다. 창작물의 권리는 창작자에게 존재한다. 하지만 대중에게 공개된 이상 창작물은 일종의 공공재로 기능하게 된다. 그리고 그 창작물에서 파생된 문화가 생긴다. 그 순간부터 그것은 창작자의 손을 떠나 대중이 형성한 문화적 가치로 기능하게 된다.

그리고 단순하게 생각하면 이렇게 볼 수도 있다. 창작자의 개인적 사정과는 무관하게 대중이 그걸 받아들이고 좋아하고 있다면 어떻게 할 것인가? 창작자가 단순히 본인의 권리라고 그것을 지울 수 있는가? 대중은 그것을 그냥 받아들여야 할 것인가?

가장 대표적인 사례로 나의머리카락뭉치가 있다. 그는 밀림닷컴에서 활동하던 인디 뮤지션이었다. 그의 노래는 드림 팝/슈게이즈 장르에 속했고, 상당히 매혹적인 사운드를 가지고 있었다. 이때문에 그를 사랑하는 팬들이 많았다. 특히 그는 해외에서도 큰 인기를 끌 정도였다. 당장 그의 Rate Your Music 페이지에 가면 그의 노래는 5점 만점에 3.72점의 평가를 기록하는 중이다.

그러나 그는 사라졌다. 음반사에서 피지컬 발매 제안 메일을 보내도 답장을 하지 않았다. 밀림닷컴의 폐쇄와 함께 그의 노래들도 사라졌다. 다행스럽게도 한 팬이 그의 노래 일부를 보유하고 있었기에 모든 곡이 소실되는 참사는 일어나지 않았지만 말이다.

이에 작년 9월 6일, 나의머리카락뭉치에게 큰 영향을 받은 뮤지션 파란노을이 다음과 같은 소감을 밝혔다. 아마도 그는 본인의 처지와 나의머리카랑뭉치의 노래들이 멋대로 백업되는 현상이 비슷하다고 여겼던 것 같다. 여기서 주목할 점은 창작자가 스스로 사라지기를 선택했음에도 대중들이 그걸 원하지 않는다면, 창작자가 이런 감정을 느낄 수 있다는 것이다.

결론은 없다

결론은 없다. 창작자는 당연히 자신의 창작물에 대한 권리를 행사하고 싶어한다. 그리고 그 권리에는 잊혀질 권리 또한 포함된다. 그러나 대중은 그걸 원하지 않는다. 그렇기에 로스트미디어 발굴이라는 행위는 언제나 잊혀질 권리와 충돌할 수 밖에 없다. 하지만 우리는 언제나 이것을 기억해야 한다. 인터넷의 발달로 인해 모든 것은 항상 기록되고 있다는 것을. 그것은 곧 창작물이 세상에 나왔다는 것 자체로 창작물은 망각되기를 거부한다는 것이다.

디지털 시대가 도래한지 20년이 훌쩍 넘었다. 이런 세상에서 창작물을 대중에게서 잊혀지게 하고 싶다는 것은 어쩌면 창작자의 욕심일지도 모른다. 하지만 그렇다고해서 창작자의 의견을 완전히 무시할수도 없는 노릇이다. 그렇기에 잊혀질 권리와 로스트미디어 사이에서 균형점을 찾는 일이 중요해질지도 모른다. 기술적으로는 공개된 창작물을 공식적인 아카이브에 보존하는 대신 복제 및 공유를 불가능하게 한다는 조건 하에 접근할 수 있게 하는 방식이 해결책이 될지도 모른다.

'로스트미디어' 카테고리의 다른 글

| 시대가 만든 로스트미디어, 폭풍소년 (0) | 2025.03.04 |

|---|---|

| 사이버 고고학자가 되는 법, 로스트미디어 찾기 (0) | 2025.03.02 |

| 쥬니어네이버의 서비스 종료와 사라지는 추억들 (3) | 2025.02.28 |

| 일상 속에 미스터리가 더해진 순간, 황금 구조대 (5) | 2025.02.26 |

| 로스트미디어, 잃어버린 것에 대한 그리움 (0) | 2025.02.25 |